�@2022.09�`10 �@2022.09�`10 |

�ߘa�S�N�G���C���X�g���N�^�[�{���u�����{�� �ߘa�S�N�G���C���X�g���N�^�[�{���u�����{�� |

�@�Βn�G���Ǘ��̏���ʂɂ����Ďw���I������S���l�ވ琬��ړI��

�E��b�u�� 2022 �N 9 �� 5 ���i���j�`9 �� 7 ���i���j

�E���p�u�� 2022 �N 10 �� 3 ���i���j�`10 �� 5 ���i���j

�̓����ŁA�{�N���G���C���X�g���N�^�[�{���u�����s���܂����B

�@���N��6������b�u���i�u�G�������w�v�u�G���h���w�v�u�G���Ǘ��w�v�̎G���Ȋw�̊�b�̏K���j�A���p�u���i�ۑ�ւ̓��_��ʂ��C�f�[�^���W�E���́E���M�̎��H�Z�p�̏K���j����u���܂����B

�@����^�c�ψ��ɂ��R���A������̏��F���o�āA�V���ȎG���C���X�g���N�^�[���a���ƂȂ�\��ł��B

|

��b�u���@�G���̖�O�ώ@�E����

��b�u���@�G�������w�@

���p�u���@�e�ۑ�ɂ��Ă̓��_

|

|

| |

| |

�@2019.03 �@2019.03 |

�Βn�G���Ȋw�u����F�u�������Ώ��̂��߂̓y�n�E�A���̐f�f�E���ÁE�\�h�\�����S���E����������Ɂ\�v �Βn�G���Ȋw�u����F�u�������Ώ��̂��߂̓y�n�E�A���̐f�f�E���ÁE�\�h�\�����S���E����������Ɂ\�v |

�@2019�N3��29���ɁA�单�r�Ǝ��i������w��w�@�_�w�����Ȋw�����ȋ����j���u�t�ɂ��������A�u�������Ώ��̂��߂̓y�n�E�A���̐f�f�E���ÁE�\�h�\�����S���E����������Ɂ\�v�Ƒ肵���u����𖼌É��s�ŊJ�Â��܂����B�ΖL���ȓ��{�ɂƂ��č������͑Ί݂̉Ύ��ƍl�������������������܂��A�����ł͂���܂���B�ُ�C�ۂ��ُ�łȂ��Ȃ��Ă��Ă���ߔN�A���J�ɂ���Q���ڂɂ��܂����A�ꏊ�ɂ���Ă�1�����قƂ�ljJ���~�炸�A��E�ʎ��͔|������ɂȂ�n����łĂ��Ă���܂��B

�@�������́u���ԓI�ȕa�v�Ɓu�Љ�I�ȕa�v�Ƃ��Ă̑��ʂ�����Ƃ������ƂŁA�u����̒��ł́u�f�f�v�u���Áv�u�\�h�v�Ƃ����ϓ_����A���������Ă��܂����y�n�������I�ɗ��p�\�ȗւƍĐ������Ă����ɂ������ĕK�v�ȍl����������̍u����ł͊w���Ă��������܂����B

�@����̍u����̘b�͋C��ϓ��̉e���ŋǒn�I�ȍ��J�E�����������{�ŗΒn�Ǘ������łȂ��A�_�ы��ƑS�Ă̎d�������Ă���l�ɂƂ��ėL�Ӌ`�Ȏ��ԂɂȂ����̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

|

|

|

| |

| |

�@2018.03 �@2018.03 |

�Βn�G���Ȋw�u����F�u�G�����������A���ׂ�v �Βn�G���Ȋw�u����F�u�G�����������A���ׂ�v |

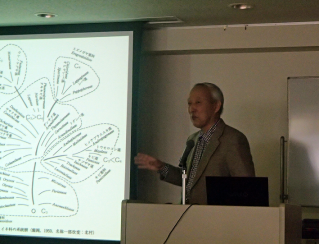

�@3��29���ɁA��䌳�N���i�_���@�\���k�_�ƌ����Z���^�[�j���u�t�ɂ��������A�u�G�����������A���ׂ�v�Ƒ肵���u����𖼌É��s�ŊJ�Â��܂����B�@�Βn�G���Ɋւ�鎄�����ɂƂ��āA�G���́e�������f�A�e�������܁f���G�����������Ă����ő����邱�Ƃ͕K�{�ł����A����ɂ͎G������������E���ׂ�͂����߂��܂��B

�@�������A�ǂ��A�v���[�`���ėǂ��̂��A���̊�{���w�ԋ@��Ȃ��܂܋�J���Ă���̂�����ł��B�}�ӂ̒��҂Ƃ��Ă������Ȑ�䎁�ɂ�鍡��̂��u���́A�܂��G����m�肽���Ǝ҂Ƃ��Đ�D�̋@��ŁA75���ɂ̂ڂ�吨�̕����Q������܂����B

�@�G���́A�������G�߁A����i�K�ɂ���đ傫���e�������f�E�e�������f��ς���A���Ȃ̂ŁA���̕ω���ψق����݂Ŏ�𗝉����Ă������ƁA�܂��A�����̎�ނ�p�x�̈Ⴂ�Ŕ��������ނ��傫���قȂ邱�Ƃ�O���ɂ����ďo�������\�����邱�Ƃ̏d�v�����A�����̎��������g���āA������₷��������Ē����܂����B�}�ӂ߂Ă��邾���ł͉�ł��Ȃ��A�G������̐_���Ƃ�����ł��傤�B

�@����ɁA�̏W�E�W�{�����邱�ƁA��Ă�A�摜���W�߂�A����Ȃ̒P�ʂœ�����c�����Ă����ȂǁA��̓I�ȃA�h�o�C�X�����낢�����܂����B�Βn�G���̊Ǘ��⒲���Ɋւ��l�X�ɂƂ��āA��ϗL�Ӌ`�Ȏ��Ԃ������Ƃ��o�����Ǝv���܂��B |

|

|

| |

�@2017.10 �@2017.10 |

| �@�@��8����J�V���|�W�E���A�u�G���E�l�E���V���[�Y�v�J�� |

���J�V���|�W�E���u�G���E�l�E���V���[�Y�v

������N�Y�ց@�|���{�×��̗L�p�A�������܋��Q�G���Ɂ|

��v���O������

��1���F���Ɛl�Ԑ����̊ւ��F���p�����Q�܂�

�@�E���z�̘b�@�i���芋�z�H�|������Ё@���藲�u�j

�@�E�g��{���̘b�@�i������Ј��V�ɓ��@��{���Â݁j

�@�E�������p�v���W�F�N�g�F�|��s�̎��g�݁@

�@�@�i�|��s�����@�Y�t�M���j

�@�E������N�Y�ցF�Љ�E�o�ϓI�l�@

�@�@�iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@�ɓ�����j

��2���F�N�Y���̌���E���ԂƑ�̊�b

�@�E�ђn�ɂ�������j�ƌ���

�@�@�i�哯����������Ё@�z�q�a�F�j

�@�E�_�n�ɂ����錻��@�i���������J���@�l�_�ƁE�H�i�Y�ƋZ�p���������@�\�@�{�Y����@��o�ۍs�j

�@�E�S���ɂ����錻��@�i������ЃA�Z���g�@�r���~�j

�@�E���H�ɂ����錻��

�@�@�iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@��������j

�@�E�͐�ɂ����錻��

�@�@�i���v���c�@�l�͐���c�͐쑍���������@�R�{�Ï��j

�@�E���z�����d���ɂ����錻��Ƒ�

�@�@�i���������R�[�|���[�V�����@�g��G���j

�@�E�Ǘ��ƃN�Y�̔����F��̋Z�p�I��b

�@�@�iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@�ɓ����q�j

��3���F�N�Y�Ɗ��F�n��̐V���ȃV�X�e�����Ɍ�����

�@ �E�������_�@�i�R�[�f�B�l�[�^�[�F���������J���@�l

�@�@�_�ƁE�H�i�Y�ƋZ�p���������@�\�@����r��j

�@��10��15���i���j�A�E�C���N�������ɂāA��8��ڂƂȂ���J�V���|�W�E���A�u�G���E�l�E���V���[�Y�v������N�Y�ց@�|���{�×��̗L�p�A�������܋��Q�G���Ɂ|�@���J�Â���܂����B�����ɂ��̏��J������̓V��ł������A100��������X���Q������A���Ɋ��C�̂���V���|�W�E���ɂȂ�܂����B

�@

�@����̃V���|�W�E���́A8��ڂɂ��ď��߂ČߑO�E�ߌ��ʂ��Ă̊J�ÂƂȂ�܂����B��1���ł́A���𗘗p���闧�ꂩ�犋�z�̘b�A�g��{���̘b�A�|��s�ɂ����銋�����p�v���W�F�N�g�̎��g�ݏЉ����A�����ł͊��z�̓W����A�����̎����ɂ�銈�p�Љ������܂����B�܂��A�ߋ����猻�݂Ɏ�����ω��̒��ŁA�����ǂ̂悤�ɗ��p����A�����L�Q�G���ƔF�������Ɏ������̂��̍u��������܂����B

�@

�@��2���ɂȂ�ƁA�e��ʂɂ�����N�Y���̌���ɂ��Ă̏Љ����܂����B����A�ђn�A�_�n�A�S���A���H�A�͐�A���z�����d���̊e��ʂł̃N�Y��肪���グ���A�e��ʋ��ʂŃN�Y�ɔ��ɍ����Ă�����Ԃ����炩�ɂȂ�܂����B�Ȃ��A��2���̍Ō�̍u���ł́A�N�Y�̊Ǘ��ɑ��Ă̔����ɂ��Ẳ��������A�e��ʂőΏ��I�ɍs���Ă���N�Y�̊����肪�A���ʂƂ��ăN�Y�����ʂ̑����ɂȂ����Ă���A�Ƃ����_����ۓI�ł����B

�@

�@��3���ł́A�����܂łɏЉ�����̗����p�y�уN�Y�̖h�����ɂ��āA�������_���s���܂����B���̒��ŁA�N�Y�̗��p�ɂ����鏔���A�h���E����Ɋւ��鏔���ɂ��Ă��ǂ������Ɍ������Ă������߂ɂ́A���ԓI�E��ʓI�E�g�D�I�ȂȂ��肪�d�v�ȗv�f�ł��邱�Ƃ���������܂����B�������_�̎��ԓ��ł̓N�Y���ɂ��Ăǂ����邩�A�܂ł͎���܂���ł������A���l�ȗ���̕��X�ɃN�Y�ɊS�������Ă��炢���Ɋ����Ȉӌ��������ł������ƂŁA�N�Y�������̂��߂̃V�X�e���Â���Ɍ����āA�܂��͑����ڂݏo�����Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ɗ��҂��܂��B

�@�����̂��Q���A���肪�Ƃ��������܂����B

�@�Ȃ��A����̃V���|�W�E���ŏЉ�����e�ɂ��ẮA�g���Ɨh���ʍ��Ƃ��Ċ��s��\�肵�Ă��܂��B

|

|

|

|

|

| |

�@2017.03 �@2017.03 |

| �@�@�Βn�G���Ȋw�u����F�Ő��̐��E�|���̊�b���痘�p�܂Ł| |

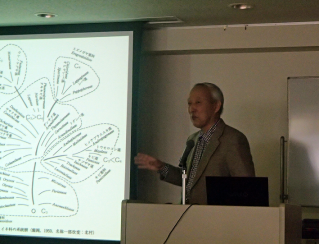

�@�u�t�ɓ��@�l�^������]�C�V�A���W���p���i���j�̒����a�v���i���w���m�j�����}�����A������15������16��40���܂ōs���܂����B

�Q���҂͉���𒆐S�ɁA�A���ɊS�̂���s���A���؈�ȂǁA�g�߂Ő����̏�Ɍ������Ȃ��A���Ȃ̂ɂ悭�킩��Ȃ��e���f�ɂ��Ēm�肽���������X��40���ł��B�����搶�́A�{���̂����̐����w�I���ʂ��猻�݂̂�������ʂł���{�H�E�Ǘ��₻�̎���܂ŁA��ϕ�����₷�����Љ�������܂����B

���n�^�ƒg�n�^�̊�{�I�Ⴂ���������̒Y�f�Œ�o�H�iC3,C4�j���痈�Ă��邱�ƁA�������O�̕i�킪���́H�H�Ƃ��������A�C����ɂ����C�ɔɖł�������̎ŃV�[�V���A�p�X�p�[�����ȂǁA���b�͑���ɂ킽��܂����B

�e���f�Ƃ����Ă���A�i��ɂ���Ă��̓����͎��ɂ��낢��œK���K�ޓI�Ɏg���̂������ɑ�����������āA�����𒆐S�Ɋ����Ȏ��^���s���A�L�Ӌ`�ȂЂƎ��ł����B |

|

|

|

| |

�@ �@2016.11 �@2016.11 |

�@�@28�N�x�u�G���C���X�g���N�^�[�v���F�肳��܂����B |

�@�G���Ȋw�̐��m�����������p�E���H�͂�������A�n�挻��ɐӔC�������đ���o����v���t�F�b�V���i���E���[�_�[�̗{����ړI�ɁA2016�N10��11���`13���i�O���j�A11��14���`16���i����j�̌v6���Ԃɂ킽��{���u�K���s���A���L��10�����u�G���C���X�g���N�^�[�v�Ƃ��ĔF�肵�܂����B�e�n�E�e��ʂ̎G�����ɂ��āA�����A�ۑ蒊�o�A�f�f��ʂ��ăT�|�[�g���܂��B

�G���C���X�g���N�^�[�Ƃ́� |

|

| |

�@ �@2016.03 �@2016.03 |

| �@�@�u����u�s�s�͐�ɂ�����]�܂����A���Ƃ� �|��h�ɍ炭�g�̉ԁh����l����|�v |

�@3��21���ɕ��Ɍ�����قɂāA���{����w����V�X�e���Ȋw��y�����̒��R�S��Y���ɂ��u�s�s�͐�ɂ�����]�܂����A���Ƃ́|��h�ɍ炭�g�̉ԁh����l����|�v�Ƒ肵���u������J�Â��܂����B

�@�͐��h�ō炭�̉Ԃ̓��O����������h�̋��x��ቺ�����Ă��܂��A�Ƃ����L���̏Љ��A�����͔��ɍ炭�u�A�u���i�v�ł������w�̉ԁx�����݂͉͐�̂�ʂɍ炭�Z�C���E�A�u���i��J���V�i�ƂȂ��������ɂ��ĐA�������A��\���ɋy�ڂ�������E��Ԃ̋����̉e���A�y����Ɋւ��錤������A��q�̈ړ��ɉ����ĉߋ��̊����ςɔ����y��̕x�h�{���̉e�����l�����邱�Ƃ��w�E����܂����B

�͐�~���́u�����R�����v�ő��l�Ȑ����̏Z���ƂȂ��Ă���̂ŁA���ۑS�Ƃ������_������u���̌�v�̃r�W�����������Ƃ��K�v�ł���A�����I���E�\����E������̈�`�q���x���̒n��ɂ��Ⴂ������̂ŕ֗��ȋZ�p�̓Ƃ��������I�ȊǗ��̌��ʁA�Ӑ}�����ɍݗ��킪��ł��Ă��܂����Ƃ��Ȃ��悤�ɒn��̊��𗝉����������ŊǗ����@��I�����邱�Ƃ̑�����b����܂����B

|

|

�@���^�����ł́A�͐�~�����u�ǂ��������v�̂��m�ɂ��邱�Ƃłǂ������ێ��Ǘ������邩�����܂��Ă���A�Ǘ��̏œ_���i�邽�߂ɉ͐�~���̐A���E�Ǘ����l�����Ŏ��ׂ��K�v�������͂����肳���邱�Ƃ��d�v�ł���A�Ƃ����ӌ����o����܂����B�܂��A�͐�̌��݂̊Ǘ����@�i�����j�͍�����ς��Ȃ��Ǝv���邪����莞���E�ƐA���̊W�Ȃǂ�\����{�I�ȃf�[�^���Ȃ��A�����E�������������Ă��������肸�ɂł��Ȃ����i�����A�����I�ɂ́A�n���ЂƂ̉͐�ɂ��đ�����@���[�J�[�E�����́E��w�Ȃǂ��m�����W�߂ċ����̂���肠����Best

Management Practices�i�œK�Ǘ����@�j�����肳��邱�Ƃ��]�܂�邪�A�͐�~���̎G���Ǘ����w���ݏ����x�ƂȂ��Ă��錻��ł́ABest

Management Practics�Ƃ������̂�����Ƃ������Ƃ��܂��m���ė������Ă��炤���Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃ��w�E����܂����B

����҂��瑽���̈ӌ���������A�u�Βn�̐A���Ǘ��v�̂�������l�����ƂȂ�܂����B |

|

|

�@ �@2015.11 �@2015.11 |

| �@�@�V���|�W�E���u�����\�ȃS���t��Βn�Ɗ��F�Ȃ��������̎��_���d�v�� �v |

| �v���O���� |

| �u�� |

|

�n����̗ƃS���t��̖��� |

|

|

�ɓ�����i�m�o�n�@�l�Βn�G���Ȋw�������j |

|

���l�Ȑ��Ԍn�ɂ�鑽�l�ȃS���t��� |

|

|

�c���~�v�i�X�уW���[�i���X�g�j |

|

�ϖe����S���t��G�����ƑΉ��ւ̍l���� |

|

|

�ɓ����q�i���s��w���_�����j |

| �A���P�[�g������ |

|

�u���n��S���t��ŋ߂̊Ǘ��ۑ�v�Ɋւ���A���P�[�g������ |

| �������_ |

|

�@11��18���ɐ_�ˏ��H��c����قɂāA��7����J�V���|�W�E���u�����\�ȃS���t��Βn�Ɗ��F�Ȃ��������̎��_���d�v���v���J�Â���܂����B

|

| �@�u���ł́A�S���t��͐������l�����m�ۂ���n��̏d�v�Ȑ��������ƂȂ��Ă���A�n��̐������l���Ɛ��Ԍn�T�[�r�X�̕ۑS����P�̂��߂ɂ́u���Ԍn�f�B�X�T�[�r�X�i����Q�j�v�̌�����Ȋw�I�ɕ]�����y���ɓK�Ɏ��g�ނ��Ƃ��̗v�ł��邱�ƁA�n�搶�Ԍn�Ǘ��̌���́u�������l���n��헪�v������ς݂̎����̂͂킸���ł���A��Ƃ����������Ђ̎��Ɗ����Ɛ������l���Ƃ̊W��c�����Ă��Ȃ����Ƃ��w�E����܂����B�܂��A�S���t��́A���n�A�X�сA���ӂƂ��������l�Ȑ��Ԍn�����U�C�N��ɔz�u����Ă���Ƃ����_�ŗ��R�Ɨގ����A���j��I�ȃC���[�W�Ƃ͈قȂ�ނ��됶�ԓI�ɂ͖L���ŐږŊ뜜�킪�������ꂽ��S���t�ꂪ�o�������ƂŐX�іʐς����������Ⴊ�Љ���ƂƂ��ɁA���݂̃S���t��E���R�Ŗ��ƂȂ��Ă���b�Q��i���͂�ɂ��Ă̌����⍡��̉ۑ�ɂ��Ęb����܂����B�S���t��̎G�����Ɋւ��ẮA�G���͕������łȂ��A�O�̊��ƂȂ��铹������^��Ă��邱�Ƃ�O���ɓ����K�v�����邱�ƁA�S���t��ɂ͎Œn�i���x�̊����j�Ə����܂Ƃ�����̑I�����ɓK�������G���������Ă��邱�ƁA���n��S���t��ւ̃A���P�[�g���ʂ���ŋ߂̎G�����͒n����̕ω��A���g���A�����ܒ�R���ψُo���������ƍl�����邱�Ƃ�������܂����B�G���͌����e�������f�ł��邪�̂ɐ��Ԃ𗝉����A�G���h���͊e�_�Ƃ��đ�����K�v�����邱�Ƃ��w�E����܂����B |

|

|

|

�@�������_�ł͍���̃S���t��̖����Ƃ��āA�S���t�ꐶ�Ԍn�̈ێ��̂��߂ɂ��������肵���o�c�̈ێ����K�v�Ȃ��ƁA�n��̐��Ԍn�̊Ǘ��ɃS���t�ꂪ�擪�ɗ����ϋɓI�ɍl���ւ�邱�Ƃ����҂������A�S���t��̎��Y���v���C���[�ȊO�ɂ����p����悤�F�X�ȕ������猟������ׂ��ł���A�Ƃ����ӌ���������܂����B���ɁA�S���t��̗Βn���̖��͂��S���t�����Ȃ��l�ɂ��m���Ă��炤���߂ɁA�{�݂̏��������ƃI�[�v���ɂ��Ēn���ŐϋɓI�ɂ��̗Βn�����l�̐�`��������z�[���y�[�W�ɃR�[�X�̖��͂���摜����̐����Ȃǂ��f�ڂ��ẮA�Ƃ�������Ă�����A�X�̃S���t�ꂪ���͂���R�[�X��L������I�ȃS���t��Ƃ���PR���W�J���邱�Ƃ��]�܂�܂����B

�@�܂��A�Q���҂���̌���ł̏����܂̌��ʓ��Ɋւ�����ɑ��ẮA�����͑��l�Ȃ̂Ŏ��ۂɌ���ŏE��Ԃ��m�F���Ă��画�f���邱�Ƃ��d�v�ł��邱�Ƃ��w�E����܂����B����̃V���|�W�E�������������ɁA����͌�����Ǘ�����������Ɩ��_�Ȃǂ����L�����͂������Ă������Ƃ����҂���܂��B

�@�����̂��Q�����肪�Ƃ��������܂����B |

* �{�V���|�W�E���̗v�|��2,000�~�i�������݁j�Œ������Ă���܂��B

����]�̕��́A���₢���킹�t�H�[���܂����\�����ݗp���ɂ����O�A�Z���A�d�b�ԍ����L�����A�����������ǂ܂ł����t���������B |

| �A���� >> Fax : 0778-62-3336 / ���₢���킹�t�H�[�� |

| �iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@�����ǁj |

|

|

|

�@ �@2015.04 �@2015.04 |

| �@�@�u����u�G���Ȋw�̎��_����Q�������l����-���_�ăJ�����V�h���̎�������Ƃ�- �v |

�@4��8���ɕ��Ɍ�����قɂāA�É���w��w�@�_�w�����ȋ����̈�_�h�m���ɂ��u�G���Ȋw�̎��_����Q�������l����-���_�ăJ�����V�h���̎�������Ƃ�-�v�Ƒ肵���u������J�Â��܂����B

�@���Ă͓c�̎���ɕ��ʂɂ����A�J�X�W�~�X�W�J���� �ߔN�̐É��Ŗ��Q���ƂȂ��������ɂ��āA �A�J�X�W�~�X�W�J���̐����j�E�n�D�ƋߔN�̑����莖��Ƃ̊W������������A �Q���h���ɂ͔�������Q����h������w�_�x�I�ȊǗ����� �h���ΏۊQ���̐��Ԃ�c�����A�������E�a�ƂȂ鑐�̊Ǘ���y���V�G�̐��Ԃ��l�������w�ʁx�I�ȊǗ��� ���S�����Ȃ����ۑS�^�_�Ƃ��s���Ղ����Ƃ��w�E����܂����B ���^�����ł́A���g�����ȋC��̂��ߓ��{�ł͐��Ԍn�����G�ŁA�Q���̎�ނɂ���Ěn�D������j���قȂ�̂� ���ʓI�Ȗh�����ɂ͖h���ΏۂƂȂ�Q���̎킲�Ƃɒm�����W�߂Ă����K�v�����邱�ƁA �O���G���̐N���ɂ���Ē��̐����j���ω�����\�������邱�ƁA �����ĎG���E�Q�������l����ۂɂ� �����Ƃ��āE�n��Ƃ��čL�����삪�K�v�ł��邱�Ƃ��w�E����܂����B

|

|

|

|

|

�@ �@2014.11 �@2014.11 |

| �@�@�V���|�W�E���u�S���t��Βn�̒n����I���l�ƍœK�Ǘ����l���� �v |

| �v���O���� |

| �u�� |

|

�S���t��Βn�̒n����I���l�Ƃ��̒����Ǘ� |

|

|

�ɓ�����i�m�o�n�@�l�Βn�G���Ȋw�������j |

|

�u�S���t�ꐶ�Ԍn�v�̉��l�ƕۑS�� |

|

|

�c���~�v�i�X�уW���[�i���X�g�j |

|

�S���t��G�����̎��ԂƑ�F�n����̎��_���� |

|

|

�ɓ����q�i���s��w���_����/�}�C�N���t�H���X�g���T�[�`������Ёj |

| �p�l���f�B�X�J�b�V���� |

|

�b��� |

|

�@�S���t��̊��Ή�����Љ� |

|

|

�������F�i�m�o�n�@�l���{�ő������J���@�\�j |

|

�@�S���t��̐A���Ǘ�����Љ�F�R����CC�̃^�[�t�Ǘ� |

|

|

�㑺�O�Y�i�R�����J���g���[�N���u�j |

|

| �@11��26���ɃE�B���N�������ɂāA��6����J�V���|�W�E���u�S���t��Βn�̒n����I���l�ƍœK�Ǘ����l����v���J�Â���܂����B ����̃V���|�W�E���͍�N�x�����ŊJ�Â����V���|�W�E���Ɠ��l�ɃS���t����e�[�}�Ƃ�����̂ŁA�u�����e�͑O���������ɓ��ݍ����̂ƂȂ�A�܂��p�l���f�B�X�J�b�V�����ł͎��ۂɌ���Ɍg����Ă�����ɘb������Ă��������A

��w�[���S���t��̗Βn�Ǘ��ɂ��čl����[�߂邱�Ƃ��ł��܂����B |

�@�u���ł́A�S���t�����芪���n����̌��������炳��Ă��郊�X�N�̉������A���̒n������X�N�����炷���߂ɂ��S���t��̊��I���l���S���t��W�҂��͂��ߒn��Z���E�s�������������L���Ă������̑���A

�S���t��ɂ͐X�сE���n�E�Œn�E���ӓ��A���l�Ȍi�ς��������Ă���A�����ɂ���ė��R�̂悤�ȑ��l�Ȑ��Ԍn�������炳��Ă��邱�Ƃ���������܂����B

�܂��A�S���t��̕�����G�������l����ɂ������Ă͒n����������ɃS���t��̎G�����ɐ[���ւ���Ă��邩���Ղ��邱�Ƃ��K�v�ł���A�ŋ߂̃S���t��ɂ�����G�����̕ω��ƒn����ω��Ƃ̊W����A

�œK�Ǘ��ɂ́A�G���͒n��̊��̕ω��ɉe�����ω�������̂ł���Ƃ������Ƃ𗯈ӂ��邱�Ƃ̑�����w�E����܂����B

�@�u���ɑ����ẮA�S���t��̉^�c�E�G���Ǘ��Ɍg���p�l���[������ۂɎ��{���Ă��銠��ŁE���t���͔̑�̏��i����؎��r�o���̖ؒY���Ɣ̔���CO�Q�r�o�팸�ւ̎��g�݂̏Љ��

�����r�̃����e�i���X�̑����S���t��̒n�`�����E�n�������̔c���� ��ł��邱�ƂȂǂ��b��Ƃ��ďЉ��܂����B

�@�p�l���f�B�X�J�b�V�����ł̓S���t����̎G�����A�b�Q��Q�A�ЊQ��ƁA�S���t��Βn�ƒn����̂Ȃ�����܂ߊ����Ȉӌ������킳��A �S���t��Βn�̊����l�����L�߂Ă������߂ɂ́A�n��Z���Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������s���ł��邱�Ƃ��F�������@��ƂȂ�܂����B

�����̂��Q�����肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

|

|

* �{�V���|�W�E���̗v�|��2,000�~�i�������݁j�Œ������Ă���܂��B

����]�̕��́A���₢���킹�t�H�[���܂����\�����ݗp���ɂ����O�A�Z���A�d�b�ԍ����L�����A�����������ǂ܂ł����t���������B |

| �A���� >> Fax : 0778-62-3336 / ���₢���킹�t�H�[�� |

| �iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@�����ǁj |

|

|

|

�@ �@2014.10 �@2014.10 |

| �@�@�t�H�[�����u�k������n�̌���Ɖۑ� �F �n����ۑS�̊ϓ_����

�v |

| �v���O���� |

| ���b��� |

|

���̎��_�@�F�R�������i�_�ѐ��Y�Ȗk���_���ǔ_���v�敔�_���U���ہj |

|

���̎��_�@�F�Óc�G�Y�i���䌧�_�ѐ��Y�����Y�U���ہj |

|

�l�̎���F������\��i����s���쒬�@������悭�����j |

|

��Ђ̎���F�ؖ{��ԁi�������JIN/������Ѓ}�C�t�@�[���j |

|

�A���̎��_�F��_�h�m�i�É���w��w�@�_�w�����ȁj |

| ���p�l���f�B�X�J�b�V���� |

|

�t�@�V���e�[�^�[�F�����q�i�i��ʎВc�@�l�t�����[�\�T�C�G�e�B�j |

|

|

�@2014�N10��11���ɕ��䌧����w�ɂāA�k������n���e�[�}�Ƃ������J�t�H�[�������J�Â��܂����B

�@�b��ł́A�S���E���䌧�̍k������n�̐��ڂ�k������n�������ɑ��Č��݂Ƃ��Ă����ɂ��Ẳ����A�l���ЂƂ��čk������n���Ɋւ���Ă��鎖��̏Љ�A���Ԋw�I���_����k������n�𑨂��邱�ƂŌ����Ă��銈�p�̉\���ɂ��Ęb����܂����B

�@�p�l���f�B�X�J�b�V�����ł́A�����n�̕\�y�ۑS��c�_�Ɍ���Ȃ������n�ۑS�̂��߂̋Z�p�J���̕K�v����A����̕����n���p�̂��߂̐l�ފm�ۓ��ɂ��ċc�_������܂����B�k������n���ɂ͎Љ�I�Ɛ��ԓI�Ƃ����ʂ�����[���ł͂��邪�A���̊��p�ɂ͗l�X�ȉ\��������A�w�ʔ������āx���̖��ɕt�������Ă����A�Ƃ����p������ł���Ƃ����ӌ����o����A���l�Șb������Ƃɍ���̕����n����O�����Ȏp���ōl���邫�������ƂȂ��ƂȂ�܂����B |

|

|

|

|

|

�@ �@2014.01 �@2014.01 |

| �@�@�u����u�����̑މ��Ƃ��̎Љ�I�E���R���I�w�i

�\�������S���������Ɂ\

�v |

�@2014�N1��31���ɓ��s������ƃZ���^�[�ɂāA������Д���R�[�|���[�V�����O���[���i�b�v���ƕ��̝q���ɂ��u�����̑މ��Ƃ��̎Љ�I�E���R���I�w�i

�\�������S���������Ɂ\�v�Ƒ肵���u�����J�Â��܂����B

�@�q���̏o�g�n�ł�����������S��������ɂ��āA�T�v�̏Љ�A�����̌����A�V�q���̒�Z���E�l�������E�z�������J�����ɂ���Đ����Ă��鑐���މ��⍡��̐����̌��O���̖��ɂ��Ẳ��������܂����B

�����̗��p�`�Ԃɂ���ĈقȂ�A���̓����͌������ʂ������Ẳ��������A���݂���k�N���̈�x����̂������ɂ���đS���قȂ�A���ւƕω�����Ƃ��������̓����͋����[���A���y��q�̑��݁E�R����x���o���̎d�g�݂ɂ��Ĉӌ�����������܂����B |

|

|

|

|

�@ �@2013.11 �@2013.11 |

| �@�@�V���|�W�E���u�S���t��̕t�����l���헪 �|�Βn���I�Ӌ`�ƐA���Ǘ����čl����|�v |

| �v���O���� |

- �S���t��̂����ʓI�Βn�@�\

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɓ�����iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������j

- �ӊO�ƒm���Ȃ��S���t��̐X�̔閧

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�c���~�v�i�X�уW���[�i���X�g�j

- ���̓�����m���Ă����̍œK�A���Ǘ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ɓ����q�i���s��w���_�����j

- �������_�F�t�����l���Ɍ����Ẳۑ�

|

|

�@2103�N11��28���ɓ����s�����I�����s�b�N�L�O���N�����Z���^�[���ۉ�c���ő�T����J�V���|�W�E���u�S���t��̕t�����l���헪 �|���̗Βn���I�Ӌ`�ƐA���Ǘ����čl����|�v���J�Â��܂����B

�@�ߋ��S��̃V���|�W�E���ŁA�Βn�A���Ǘ��ɂ�����g�g�p�\�ȃc�[���h�ɂ��Ă̌����I�����A������V���Ɂg�e��Ǘ���ʂɂ����邱���̑̌n�I�E�K�ȓK�p�h���l���邱�Ƃ�ړI�Ƃ��ăe�[�}��ݒ肵�܂��B����́u�S���t��v�̗Βn�ɂ��āA���I�Ӌ`�Ƒ̌n�I�E�œK�Ǘ���@�ɂ��Č����܂����B

|

�@�u���ł́A�ł͕\�y�ۑS���ʂ̍����A�S���t��͎ŁA���A�������n��L���闝�z�I�Ȏ����ł��邱�ƁA�����Ă킪���ł̃S���t��Βn�ɌW����I�w�p�I�@�ցE�����@�ւ⌤�����т̕s�����w�E����܂����B�܂��A�S���t��ł͎��R�x�̑傫���y�n���͍����A����̐X�тɂ͌����т̓����������邱�ƂȂǂ��Љ��A���ӁA���n�A�X�сA���Ȃǂ����U�C�N��ɔz�u�����S���t��͗��R�Ɏ����������o����\��������A���������u���l���̍����S���t��v��ڎw�����ƂŐ��Ԃ�n��̕]�����ς���Ă���\������������܂����B�S���t��Βn�ɂ�����G���ɂ��ẮA���̐N���E�g�U�o�H��K������G���S�̓�����������A�֓��S���t�A�������̃S���t��ɑ��čs�Ȃ����A���P�[�g�����̌��ʂ���A�����P���J���J���ȂǓs�s�G���̑����⏜���ܒ�R���ψُo���̉\���Ȃǂ��Љ��A�����̗\�h���ɂ́A���Ӑ[���ώ@��n�悮��݂̑Ώ��̕K�v�����w�E����܂����B

�@�������_�ł́A���{�͕͐̂\�y������Ă��������͉Ă��܂��Ǘ��������A���̗�����~�߂�͓̂�����S���t��́w�\�y�ۑS�Ǘ��x�̃��f���ł���A���������̌���ł���S���t��̎��͂ɁA�w�\�y�ۑS�x��i���Ă����悢�A�܂��A�S���t��̑��l�����A�s�[�����A�i�ρA���A�����p�A�d�̔̔��ȂǁA���l�Ȗڐ��Ōo�c����A���̈ӌ����o����A�S���t��Βn�̍���̂�����ɂ��čl����@��ƂȂ�܂����B

�@�����̂��Q�����肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

|

* �{�V���|�W�E���̗v�|��2,000�~�i�������݁j�Œ������Ă���܂��B

����]�̕��́A���₢���킹�t�H�[���܂����\�����ݗp���ɂ����O�A�Z���A�d�b�ԍ����L�����A�����������ǂ܂ł����t���������B |

| �A���� >> Fax : 0778-62-3336 / ���₢���킹�t�H�[�� |

| �iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@�����ǁj |

|

|

|

�@ �@2013.01 �@2013.01 |

| �@�@�u����u�g������ׂ�����������ׂ����h �G����q�̔���^�C�~���O����@�\�v |

| 1��30���ɐ_�ˎs�̕��Ɍ�����قɂāA���䌧����w���������w�������̋g���r�l���ɂ��u�g������ׂ�����������ׂ����h�G����q�̔���^�C�~���O����@�\�v�Ƒ肵���u������J�Â��܂����B |

| �u���ł͎�q�x���ɂ��Ă̊�{�I�ȊT�O���q�̔��芄���A�~����N���̔���̃^�C�~���O�̌���@�\�������̐����@�\���ɂ��Ẳ��������܂����B�x�����́u�����Ă������Ă������Ă���v��������ȎG���̏d�v�ȓ����ł���A�u�����₷���v��ł��邪�䂦�ɐ�Ŋ뜜��ƂȂ��Ă��܂����A�[�I�g�M���̘b�͔��ɋ����[���A���Q���������������X���M�S�ɕ��������Ă����܂����B |

|

|

|

�@ �@2012.10 �@2012.10 |

| �@�@�V���|�W�E���u�Βn�G���Ǘ��ɂ�����n��A���ƐA���n������(�I�[�K�j�b�N�}���`�j�̊��p�F����Ə����v |

| �v���O���� |

| �@�P�D�Βn�Ǘ��Ŕr�o����A���n�����ނ̃I�[�K�j�b�N�}���`���ނƂ��Ă̋@�\ |

|

�p���s�N�i�ۓy�JUPL������Ёj |

| �@�Q�D�n��A���̎G�����䃁�J�j�Y���F�V�o�ނ��ɂ��� |

|

�ɓ����q�i���s��w���_�����j |

| �@�R�D�O�����h�J�o�[�v�����c�̖@�ʂł̐��炨��ѓy��ۑS�@�\�ƎG���̔��� |

|

��J��Y�i�Ɨ��s���@�l�ߋE���l���_�ƌ����Z���^�[�j |

| �@�S�D�Ή��A���Ƃ��ẴC�l�ȑ��N�����{�`�K���̐������ |

|

�y�i �B�i���s��w��w�@�_�w�����ȁj |

| �@�T�D�Βn�G���Ǘ��ɂ�����A���̊��p�F���̑��ʐ�����̍l�@ |

|

�ɓ�����i�}�C�N���t�H���X�g���T�[�`������Ёj |

| �@�U�D�������_ |

|

�@2012�N10��31���Ɉ��m���Y�ƘJ���Z���^�[�Łu�Βn�G���Ǘ��ɂ�����n��A���ƐA���n������(�I�[�K�j�b�N�}���`�j�̊��p�F����Ə����v�� �e�[�}�ɂ������J�V���|�W�E�����J�Â��܂����B

����܂ł̌��J�V���|�W�E���ɂ����āA�Βn�̎G���Ǘ��e�c�[�������̖{���E�����Ƒ��l���A�\���A���X�N������A ���������Ă��܂������A����́g�A���h���Ȃ킿�n��A���ƐA���n�����ނ��G������̎��_������グ�܂����B

|

�@�u���̑O�����ł́A�Βn�Ǘ��̍ۂɔ������銠��J�X�Ȃǂ̃}���`���ނƂ��Ẳ\���ɂ��Č������������ʂ̏Љ�A �n��A���̂ЂƂł���V�o�ނ��ɁA�G������@�\�₱���������邽�߂ɒ��ӂ���ׂ������ɂ��Ẳ���A

�O���E���h�J�o�[�v�����c�̖@�ʂł̐��炨��ѓy��ۑS�@�\�ƎG���̔����ɋy�ڂ��e���Ɋւ��錤���̏Љ����܂����B�㔼���ł́A �×�������{�l�ɂȂ��݂̐[���`�K���̗Ή��A���Ƃ��Ă̐�������ɂ��Ẳ��������A�Ō�ɑ���_�ƋZ�p�̉����A���ɂ��n�\�핢�̈Ӌ`�Ƒ��ʐ��ɂ��Ă̘b������܂����B�������_�ł́A�G���̊���J�X���}���`�Ƃ��ė��p����ۂɍl�����ׂ����Ƃ�A

�Ή��̍ۂɂ͖ړI���̊Ǘ����l�����Ď���E��������肷��K�v�����邱�Ƃ��w�E����܂����B ����̋���Ɋւ��Ă��b�肪����сA�n��A���ƐA���n������(�I�[�K�j�b�N�}���`�j�̊��p�̂��߂ɍ���ǂ̂悤�Ȃ��Ƃɖڂ��ނ��A

�ǂ��������Ă����ׂ����ɂ��ċ�̓I�ɍl���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�����̂��Q���A���肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

* �{�V���|�W�E���̗v�|��2,000�~�i�������݁j�Œ������Ă���܂��B

����]�̕��́A���₢���킹�t�H�[���܂����\�����ݗp���ɂ����O�A�Z���A�d�b�ԍ����L�����A�����������ǂ܂ł����t���������B |

| �A���� >> Fax : 0778-62-3336 / ���₢���킹�t�H�[�� |

| �iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@�����ǁj |

|

|

|

�@ �@2012.07 �@2012.07 |

| �@�@�Z�~�i�[�u�����Βn�ƎG���v |

| �v���O���� |

| 1. �u���F�u�킪���̌����Βn�ɂ��āv |

|

�k�r���i���Ɍ����y�������Q���i���|�E�����S���j |

| 2. �����F�u�����Βn�ɂ�����G���ƊǗ��̎��ԁv |

|

�����^�߁E�ɓ����q�iNPO �@�l�Βn�G���Ȋw�������j |

| 3. �u���F�u�G���̃��X�N�ƊǗ��̃��X�N�F���̂��߂̊Ǘ����H�v |

|

�ɓ�����i�}�C�N���t�H���X�g���T�[�`������Ёj |

| 4. �p�l���f�B�X�J�b�V���� |

|

�@2012�N7��12���ɓ�蒆����ƃZ���^�[�Łu�����Βn�ƎG���v���e�[�}�Ƃ������J�Z�~�i�[���J�Â��܂����B

�@���������ł�2010�N�̏H����1�N�ɂ킽���āA�s�s�����̉ĎG���Ɠ~�G����ΏۂƂ������Ԓ������s���܂������A ����̃Z�~�i�[�͂��̒����̐��ʕ����˂����̂ł����B

�u���ł́A�����Βn�̗��j�E�����A������X�N�Ǘ��ɂ��Ă̘b������܂����B�����Ǘ��҂��ʗ��p�҂������Ẵp�l���f�B�X�J�b�V�����ł́A����̌����Ǘ��ɐ��Ԍn�I�ȍl������������Ă������Ƃ̕K�v��������Βn�̎G���̑��݂��ǂ��l���Ă����ׂ����A�Ƃ��������Ƃɂ��ċc�_������܂����B�\���ȋc�_������ɂ͎��Ԃ����肸�A������߂Ă��̃e�[�}�ňӌ������̏��݂������Ɗ����܂����B

�@�����̂��Q�����肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

* �{�Z�~�i�[�̗v�|��2,000�~�i�������݁j�Œ������Ă���܂��B

����]�̕��́A���₢���킹�t�H�[���܂����\�����ݗp���ɂ����O�A�Z���A�d�b�ԍ����L�����A�����������ǂ܂ł����t���������B |

| �A���� >> Fax : 0778-62-3336 / ���₢���킹�t�H�[�� |

| �iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@�����ǁj |

|

|

|

|

�@ �@2012.01 �@2012.01 |

| �@�@�Z�~�i�[�u�Βn�Ǘ��ɂ�����O����ƍݗ���|���̃��X�N�Ǘ��ɂ��ā|�v |

| �@1��24���A�_�ˎs�̕��Ɍ�����قɂāA�Ɨ��s���@�l�_�ƁE�H�i�Y�ƋZ�p���������@�\ �����_�Ƒ��������Z���^�[�̍���r���u�t�ɏ����A���J�Z�~�i�[�u�Βn�Ǘ��ɂ�����O����ƍݗ���|���̃��X�N�Ǘ��ɂ��ā|�v�����{���܂����B

|

|

| �@�O�����ł́A��ɐ������l����{�@�ƊO�������@�ɂ��āA�㔼���ł́A���C�O���X���ɋ����A���̃��X�N���ǂ̂悤�ɔ��f����̂��A���X�N�Ǘ����ǂ̂悤�ɍs���Ă����ׂ��ł��邩�A�Ƃ����u�����s���Ă��������܂����B

�@���^�����ł́A�O�������@�̔����K�肪���������ɁA���@�̎��m���\���łȂ��_�A����O���������w�肷���������܂��ł���_�̎w�E������܂����B�܂��A�@���̐��肾���ł͖��ɑΉ�������Ă��Ȃ��_���w�E����A�O����E�ݗ���Ɋւ�炸�A�ʁE��ʂ��Ƃ̃��X�N�]�����d�v�ł���Ƃ����_�A���ƂȂ��ɂ��Ă̖h���̌�����i�߂Ă����ׂ��ł���Ƃ����_�Ȃǂɂ��āA�����ȋc�_���s���܂����B����̃Z�~�i�[�́A��N8���ɑ����Βn�Ǘ��̖@���Ɋւ���Z�~�i�[�ł������A�@�K�̖ʂ����łȂ��A�O����ƍݗ���ɂ��Ă����߂čl��������ꂽ�����[���Z�~�i�[�ƂȂ�܂����B

|

|

|

|

|

�@ �@2010 �H �` 2011 �t �@2010 �H �` 2011 �t |

| �@�@�����Βn�G���̎��Ԓ����u�����Βn�ɔ������鑐�{�A���̎�ނƐ��ԁv |

| �@���������ł͗Βn�G���Ɋւ���̌n�I�Ȓ����Ƃ��āA2010�N�̏H����P�N�ɂ킽���āA�s�s�����̉ĎG���Ɠ~�G����ΏۂƂ������Ԓ������s���܂����B�ĎG���̒�����2010�N9�`10���A�~�G���ɂ��Ă�2011�N4�`5���Ɏ��{���܂����B

���������͋{�錧���畟�����܂ł�76�ӏ��i�~�G�������ɂ��Ă�68�ӏ��j�ƂȂ�܂����B�������͌�����������O�����W���A43���i�������23���j���e�n�Ŋ������ĉ������܂����B |

�@�����œ���ꂽ�G���ɂ��Ẵf�[�^�͖c��ŁA���܂ŕs���ł������u�����Βn�v�ɂ�����G����Βn�Ǘ��ɂ��Ď��Ԃ������Ă��邱�Ƃ����҂ł������ł��B

�{�����ɂ����āA������Ǘ��҂̏Љ�A���C��̂����b�A���n�ł̒������Ȃǂ������������������������̂����͎҂ɂ́A�S��芴�Ӑ\���グ�܂��B

�Ȃ��A�{�����̌��ʂ͌��J�Z�~�i�[�̕��Ƃ��Ċ��s���Ă���܂��i�u�����Βn�ƎG���|�s�s�����̍L����Ԓ����i2010�`2011�N�j���ʕ����˂ā|�v�i2012�j�j�B�����p�̕����u�����E���s���v�y�[�W���炨�\�����݂��������B

|

|

|

|

�@ �@2011.09 �@2011.09 |

| �@�@�V���|�W�E���u�Βn�G���̋@�B�I����̌���Ɖۑ�v |

| �@�v���O���� |

1�D�Βn�G�����Ƌ@�B�I������@

�@�@�@�@�@�ɓ�����iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������j

2�D�G������݂��@�B�I�h��

�@�@�@�@�@�ɓ����q�i���s��w���_�����j

3�D��Ɛ�����݂��@�B�I�h���F�l�ȁE�@�ʂ̑�����Ƃ̕��S�y��

�@�@�@�@�@�T���_�i�Ɨ��s���@�l�ߋE���l���_�ƌ����Z���^�[�j

4�D�@�B���ɂ�鑐����Ƃ̘J�͌y��

�@�@�@�@�@��c�댛�i������ЃI�[���b�N�j

5�D���H�Ǘ�����݂��@�B�I�h��

�@�@�@�@�@���������i�����{�������H�G���W�j�A�����O�l��������Ёj

6�D�������_ |

|

�@2011�N9��9���Ɉ��m���Y�ƘJ���Z���^�[�Łu�Βn�G���̋@�B�I����̌���Ɖۑ�v���e�[�}�ɂ������J�V���|�W�E�����J�Â��܂����B

�g�������G���Ǘ��Ƃ͊e�c�[����K���K�ޓI�ɑg�ݍ��킹�A�����I�Ɋ��p���邱�ƁiIWM�Fintegrated weed management�j�ł���h�Ƃ�������ɗ����āA�G����Ɋ��p�ł���c�[�������������Ă�����A�̃V���|�W�E���̑�3��ڂł��B

�@������Ƃ��G���̐��Ԃ��������|��ƂƂ��đ������Ă��錻��⍡��C��ϓ��ɔ����G���Q�������A����ɔ����I�Ȗ��̔��������O����邱�ƂɊւ��Ďw�E������܂����B�܂��A�@�B��������I�ɍs���ꏊ�ɐ�����G���̐��ԓI�ȓ�����A����ɂ���Ėh���ɗL���Ȋ��荞�ݎ������قȂ邱�Ƃɂ��Ă̘b�ɑ����āA���c�l�ȁE�@�ʂ̑�����Ƃɂ������ƕ��S�⎖�̂̏A���H��̑�����Ǝ��̔�ѐɂ�鎖�̂�A�����̎��̂����炷���߂̎��g�݂ɂ��ďЉ����܂����B�������_�ł͊C�O�ł͎��s����Ă���IWM�����{�ł͑S���s���Ă��Ȃ�����₻�̌����ɂ��ċc�_���Ȃ���AIWM�����̂��߂ɂ͖h���Ώۂm�ɂ��h���ړI�G���̐��Ԃ��n�m������ŊǗ��v��𗧂Ă邱�Ƃ̑�����ĔF�����A�u������v��Ƃ̂�����ɂ��čl���邱�Ƃ��ł��܂����B

�@����̃V���|�W�E����61���̕��X�ɎQ�����������܂����B�����̂��Q���A���肪�Ƃ��������܂����B

|

|

|

|

* �{�V���|�W�E���̗v�|��2,000�~�i�������݁j�Œ������Ă���܂��B

����]�̕��́A���₢���킹�t�H�[���܂����\�����ݗp���ɂ����O�A�Z���A�d�b�ԍ����L�����A�����������ǂ܂ł����t���������B |

| �A���� >> Fax : 0778-62-3336 / ���₢���킹�t�H�[�� |

| �iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@�����ǁj |

|

|

|

�@ �@2011.08 �@2011.08 |

�@�@�Z�~�i�[�u�Βn�Ǘ��ɂ���������X�N�ʂ���̋K���ɂ���

�@�\�K�ȑ����h���iIWM�Fintegrated weed management�j�����Ɍ����Ă��Вm���Ă����������Ɓ\�v |

| �v���O���� |

1�D�u���@13�F40-14�F40

�@�@�@�@�Βn�Ɋւ������X�N��Ɩ@���x�i�����I�h����ڎw���āj

�@�@�@�@�@�@�����p�����i���Ȑ��E��C���Ǔy������_����Ǘ������j

2�D�p�l���f�B�X�J�b�V�����@15�F00-16�F20

�@�@�@�@�œK�Ǘ��̎����Ɗ����X�N�r���ւ̉Ȋw�A�v���[�`

�@�@�@�@�@�\���悢�Βn�ێ��̂��߂ɗ��҂͂ǂ��܂荇������悢���\

�@�@�@�@�b��ҁF

�@�@�@�@�@�@�o����m���i�Ɨ��s���@�l�@�_�Ɗ��Z�p�������j

�@�@�@�@�@�@���{�p�v���i���Ɍ��_�����ǔ_�ѐ��Y���_�Ɖ��ljہj

�@�@�@�@�@�@���� �� ���i�_�ˎs�������h���Ǘ��ہj

�@�@�@�@�@�@�ɓ����� �iNPO�@�l�h���Ή��Z�p�������j

�@�@�@�@�R�[�f�B�l�[�^�[�F�ɓ����q�iNPO�@�l�h���Ή��Z�p�������j |

|

�@2011�N8��5���ɕ��Ɍ�����قŁu�Βn�Ǘ��ɂ���������X�N�ʂ���̋K���ɂ��ā\�K�ȑ����h���iIWM�Fintegrated weed

management�j�����Ɍ����Ă��Вm���Ă����������Ɓ\�v���e�[�}�ɂ����Z�~�i�[���J�Â��܂����B

�@���Ȃ�����22�N�ɍ쐬�����A�Βn�S�ʂ�ΏۂƂ����a�Q���Ǘ���A�͊Ǘ��̏�ڂ�u�����E�X�H�����a�Q���E�G���Ǘ��}�j���A���v�̉���ɑ����A�p�l���f�B�X�J�b�V�����ł͔_��J���̈��S���]����X�N�]���A�_�ˎs�̗Βn�Ǘ��A���Ɍ��̐A���h�u���ƂɊւ�����g�݁A�Βn�ɂ�����L�Q�����̑̌n�I�Ǘ���@�ɂ��Ęb�������܂����B�Q���҂���͐_�ˎs�╺�Ɍ����}�j���A�����ǂ����p���Ă���̂��A�Ƃ����������A�Βn�Ǘ��\�Z�������Ă���Ȃ��ŃR�X�g�̍����Ǘ����@����̂ł��錻��͖�����������A�Ƃ������ӌ�������܂����B��ܗ��p�̃C���[�W�̈�������A�K�v�ł����Ă���܂��g�p���Â炢������ǂ̂悤�ɕς��Ă��������̂��ɂ��āA�����ȋc�_������A���Ԃ�����Ȃ��قǂ̐���オ��悤�ł����B

�@�����̂��Q���A���肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

|

* �{�Z�~�i�[�̕���2,000�~�i�������݁j�Œ������Ă���܂��B

����]�̕��́A���₢���킹�t�H�[���܂����\�����ݗp���ɂ����O�A�Z���A�d�b�ԍ����L�����A�����������ǂ܂ł����t���������B |

| �A���� >> Fax : 0778-62-3336 / ���₢���킹�t�H�[�� |

| �iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@�����ǁj |

|

|

|

�@ �@2010.12 �@2010.12 |

| �@�@�V���|�W�E���u��k�n�G���̉��w�I����Z�p�̌���Ə����v |

|

|

�@�v���O���� |

|

| 1�D��k�n�G���̖��Ƃ��̉����v���Z�X |

|

|

|

�ɓ�����i�}�C�N���t�H���X�g���T�[�` ������Ёj |

| 2�D�����܂̋@�\�Ɣ�k�n�G���̐����E���� |

|

|

|

�ɓ����q�iNPO�@�l�h���Ή��Z�p�������j |

| 3�D�����܂̈��S���|�Βn�Ǘ��ɂ����闘�p�̊ϓ_����| |

|

|

|

�o����m�i�Ɨ��s���@�l�_�Ɗ��Z�p�������j |

| 4�D��k�n�ɂ����鏜���ܗ��p�̌��� |

| �@�@ |

�S���@�@ |

�F |

�{��q���i������� �A�Z���g�j |

|

���H�@�@ |

�F |

�a�J�_�i�i������� �����O���[���j |

|

�ы��@�@ |

�F |

�z�q�a�F�i�哯���� ������Ёj |

|

�A�͒n |

�F |

�͖���a�i�_�E�E�P�~�J�����{ ������Ёj |

| 5�D�������_ |

|

|

�@2010�N12��10���Ɉ��m���Y�ƘJ���Z���^�[�Łu��k�n�G���̉��w�I����Z�p�̌���Ə����v���e�[�}�ɂ������J�V���|�W�E�����J�Â��܂����B

�@�����܁E�}���܂��e�[�}�Ƃ���������́A���N3���ɊJ�Â���������ɑ������̂ł������A����̌��J�V���|�W�E���ł͂���ɐ[���l�X�Șb������グ�܂����B��k�n�ɂ�����G�������ƂȂ�ߒ����艻��h�����߂ɍl������ׂ������A�����܂̍�p�@�\��o�^�Ɏ���ߒ��A���p�ɍۂ��钍�ӓ��A�Βn�ŗ}���܁E�����܂𗘗p����ۂɗ������Ă����ׂ������ɑ����A�㔼�ł́A���ۂɗΒn�������l�X�Ȍ���ɂ����ď����܂��ǂ̂悤�ɗ��p���ǂ̂悤�Ȗ�������Ă���̂����u�����������܂����B�������_�ł́A�k�n�Ƃ͈قȂ�Βn�Ȃ�ł̖͂�ܗ��p�̓����A�Βn�̎G���Ǘ��ɂ�����A�����I�Ȏ��_�Ɋ�Â��Ǘ��v��̕K�v�����w�E����A���K�ɗΒn�Ǘ����s���Ă��������ő�ɂ���ׂ��������l����@��ƂȂ�܂����B

�@�����̂��Q���A���肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

|

* �{�V���|�W�E���̗v�|��2,000�~�i�������݁j�Œ������Ă���܂��B

����]�̕��́A���₢���킹�t�H�[���܂����\�����ݗp���ɂ����O�A�Z���A�d�b�ԍ����L�����A�����������ǂ܂ł����t���������B |

| �A���� >> Fax : 0778-62-3336 / ���₢���킹�t�H�[�� |

| �iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@�����ǁj |

|

|

|

�@ �@2010.03 �@2010.03 |

| �@�@������u�s�s�E�s�X�n�̎G����Ə����܁F����Ɖۑ�v |

| �@�v���O���� |

|

|

���@�u���F

�@�����܂Ƃ́i�����܂ɂ��Ă̊�b����j

�i����������]�̕��͎����ǂ܂ł��₢���킹���������j |

|

���@�p�l���f�B�X�J�b�V�����F

�@���w�I�h���܂̎g�p���Ԃɂ��Ă̌���Ɩ��_ |

|

|

|

�E�S���~

�E���H�~

�E�����Βn |

|

���@�������_ |

|

|

�@2010�N3��8���ɓ��s������ƃZ���^�[�ŁA�u�s�s�E�s�X�n�̎G����Ə����܁F����Ɖۑ�v���e�[�}�ɂ���������iIUWT��2����j���J�Â������܂����B

�@���������ł́A�Βn�̎G����Ɋ��p�ł���c�[���ɂ��āA�����E���_�E���_�̌��������s���A�K�ޓK���ɑg�ݍ��킹�����p������@���������Ă��܂��B��N�x�́u�h���V�[�g�v�Ɉ��������A���N�x�͏����܁E�}���܂�ΏۂƂ����N2��̌������\�肵�Ă��܂����A���̂����̑�1��ڂ̌�����ł����B

�@�u���Ƃ��ď����܂̊�b�m���ɂ��Ẳ��������A�����p�l���f�B�X�J�b�V�����ł́A���ۂɓs�s�E�s�X�n�ŏ����܂��g�p���Ă����ʂł́A��܂̎�ށA�U�z�̕��@����ʁA���̌���Ɩ��_�ɂ��Ęb������܂����B�������_�ł́A�G���Ǘ��͌�ɂ��ꂪ���Ȗ��ł��邽�ߐ�����������v��I�ȊǗ����s���ɂ������ƁA��ʂ̐l�����̏����܂ɑ���C���[�W�̈������b��ɂ�����A�������ł̎G���Ǘ��̓�������߂ĔF�����邱�ƂƂȂ�܂����B�����܂ɑ���Ό������炵�A�v��I�E�����I�ȎG���Ǘ��̑����m���Ă��炤���ƂȂǁA����̉ۑ�ɂ��b���y�ъ����Ȉӌ��������Ȃ���A�����Ƃ����Ԃ̕�ƂȂ�܂����B

�@�����̂��Q�����肪�Ƃ��������܂����B |

|

|

|

|

�@ �@2009.07 �@2009.07 |

| �@�@�V���|�W�E���u�h���E�Ή��ւ̃V�[�g���p�̌���Ə����v |

| �@�v���O���� |

|

|

| �T�D�h���V�[�g�Ƃ͉����H |

| �U�D�h���V�[�g�̌��݁F�\���Ɗ��p��ʂ���̃A�v���[�` |

�V�D�Ή���ʂ̎G�����ƃV�[�g���p�Z�p�F

�@�@�������Ⴉ��̍l�@ |

�W�D�V�[�g�̗Ή��}���`���ނƂ��Ă̕]���Ɩh���I���p�@�F

�@�@�C�O����̏Љ� |

| �X�D����ł̃V�[�g�̗��p���Ԃƍ���̉ۑ� |

| �Y�D�������_ |

|

�@2009�N7��31���ɓ��s������ƃZ���^�[�ŁA�u�h���E�Ή��ւ̃V�[�g���p�̌���Ə����v���e�[�}�ɂ������J�V���|�W�E���iIUWT��1����j���J�Â������܂����B

�@�������G���Ǘ��ɂ́A���l�ɂ���G���Ǘ��̖h����i�i�c�[���j�̔c���E�������K�v�s���ł��B�����ŁA����̃V���|�W�E���ł͂܂��A���̃c�[���̂ЂƂł���h���V�[�g�ɂ��āA�h���E�Ή��ʂł̎����E�@�\�E�\�������߂đ��p�I���삩��]�����A����Ȃ�\����T�邱�Ƃ�ړI�Ƃ��܂����B�b��ł̓V�[�g�̗��j��f�ނ̘b�Ɏn�܂�A�\����K�v�Ƃ��������A��������A�����Č���ł̗l�q�┭�����Ă����蓙�A���L�����グ�܂����B�������_�ł́A�V���ɋ��߂�������◘�p�̉\���ɂ��Ĉӌ����o����A�����Č���ɍ��������p�@��{�H��̌p�������Ǘ��A�����I�Ȍv�悪�d�v�ł���A�Ƃ������b��������܂����B

�@�Q�������l�����̓������Ƃ�Ȃ���^���Ɏ����X���Ă����܂����B�������C�Ȃ����p���Ă���h���V�[�g�̉��̐[���ɋC�t������A�܂��A�V�[�g�̍X�Ȃ�\���ɂ��Ă��l���邫�������ƂȂ�܂����B

�����̂��Q���A���肪�Ƃ��������܂����B |

* �{�V���|�W�E���̗v�|��2,000�~�i�������݁j�Œ������Ă���܂��B

����]�̕��́A���₢���킹�t�H�[���܂����\�����ݗp���ɂ����O�A�Z���A�d�b�ԍ����L�����A�����������ǂ܂ł����t���������B |

| �A���� >> Fax : 0778-62-3336 / ���₢���킹�t�H�[�� |

| �iNPO�@�l�Βn�G���Ȋw�������@�����ǁj |

|

|

|

�e�[�}�@�@

�e�[�}�@�@  �������e�@

�������e�@  ���N�x�̊����\�� �@

���N�x�̊����\�� �@ �j���[�X���^�[�@

�j���[�X���^�[�@  ����܂ł̊����@

����܂ł̊����@